受験生が学習や受験に向けてのさまざまな努力をする際に、学力は当然のことながら、体力面、精神面も健全でなければならないでしょう。それを保つためには、理想的な食生活を送る必要があります。受験生にとって必要な食事の中身とはどのようなものであるかを、親御さんが熟知し、お子さまの食事がバランスの良いものとすることは、お子さまに対する最大のサポートです。

ここでは、受験生にとって必要な食事について紹介をします。

受験生にとってバランスの良い栄養が必要な理由

お子さまが大学受験を目指す上で、必要とされる力は、学力だけではありません。

さまざまな「力」が求められます。

それらが効果的に機能し、高いパフォーマンスになって、受験の準備が上手く進められていきます。

ここでは、受験生にとって、バランスの良い栄養を摂ることが必要な理由について紹介します。

脳のはたらきを活発にしなければならないから

受験に必要なことの筆頭は、とにかく「学力を上げる」ことでしょう。

そのためには勉強をしなけれがなりません。

勉強をするためには、読む、考える、判断する、表現するなど、頭をフルに活用する必要があります。

脳は、体全体の高々2%(1.3kg前後)程度の重さしかありませんが、使用するエネルギー量は、全体の20%を必要とします。

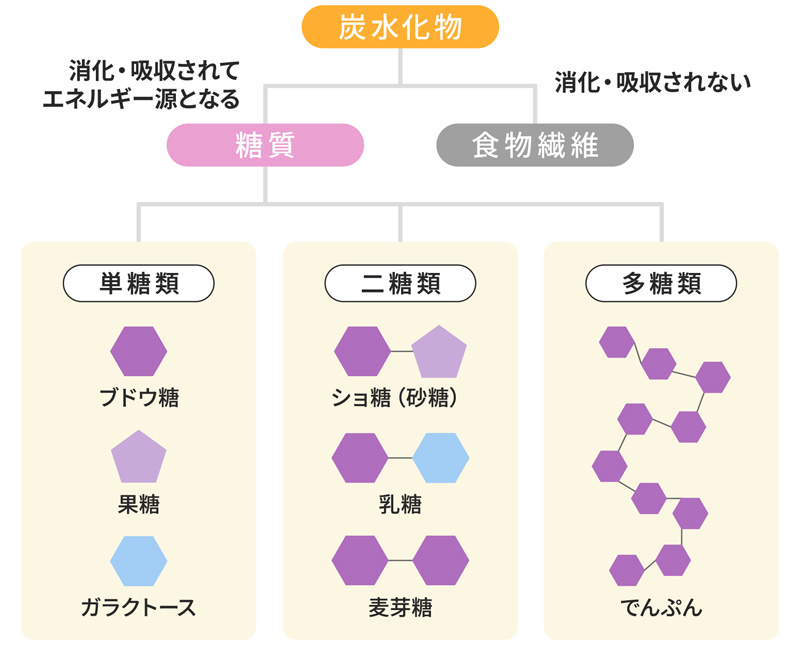

筋肉や臓器など、体の各器官を動かすのに必要なエネルギーは糖質をはじめ、脂質やタンパク質も材料にできるのですが、脳だけに関すれば、ブドウ糖しか受け付けません。一般の人であれば、1日にブドウ糖を120g使用します。

(出典:日清製粉・ウェルナビ『糖質は体と脳のエネルギー源』)

もしブドウ糖が不足すれば、思考力低下、集中力低下、イライラしやすい、やる気の低下などの状況を引き起こします。ですから、十分にブドウ糖を摂っておく必要があります。

免疫力向上のため

大学受験に向けた取り組みは、長期にわたります。勉強をする能力もさることながら、体力も必要とされます。また持続力も同時に求められるものです。

そのためにも強い体づくりこそ、受験には必要なのです。

あれ?ここにきて体力勝負なの?

と意外に思われる方もおられるでしょう。

けれども、これも事実なのです。

特に病気にかからないようにする体づくりは大切です。

なぜなら、病気になれば格段にパフォーマンスが下がるからです。

さらには、体調が悪くなれば、学校を欠席することにもなる場合もあるでしょう。

授業に参加できないという大きなデメリットを味わうことにもなります。

それを防ぎ、免疫力を安定して強めるためにも、栄養をきちんと摂ることが重要です。

疲労回復のため

実に今の高校生は忙しい毎日を送っています。

多くのことをこなしながらも、高校生活や大学入試に関してのプレッシャーやストレスと戦っているのが現状でしょう。

今や高校生は疲れているのです。

肉体的な疲れ、精神的な疲れを、毎日回復させていかなければ、前日の疲れを残したまま1日の生活を始めなければなりません。それが長く続けば、疲労は蓄積していき、生活を充実させていけなくなるでしょう。

入浴、睡眠など、疲労回復する方法はさまざまありますが、食事においても栄養を摂ることで疲労回復を行えます。

また理想的な食事によって、精神的にも安定させる効果もあります。

なお、この記事では食事や栄養に特化した話をしていきますので、入浴や睡眠に関しては別の記事で紹介することにします。

みらい研修生

みらい研修生えーー!ケチー!

いや、ケチじゃないだろ!

このブログの主も、記事を書く仕事をしているから、最近1記事1記事が長くなってきていて、「ちゃんと読んでもらえているかなぁ?」って悩んでいるんだから

受験生が摂取すると良い栄養素・食材

大学受験を目指す取り組みや安定した生活を送る上で、バランスの良い栄養の摂取が必要であることを述べました。

それでは、特にどのような栄養素を摂ることが望ましいか、またそれを効率よく行うには、どのような食材が適しているのかについて紹介します。

青魚

青魚とは、サバ、マグロ、アジ、イワシ、サンマなどのような、背中の部分が青っぽくなっている魚のことをいいます。これらにはDHAやEPAが豊富に含まれている、優れた食材です。

DHAやEPAってよく聞くけど、何のこと?

おまえ、それも知らないで毎日たくさん食べてるのかよ?

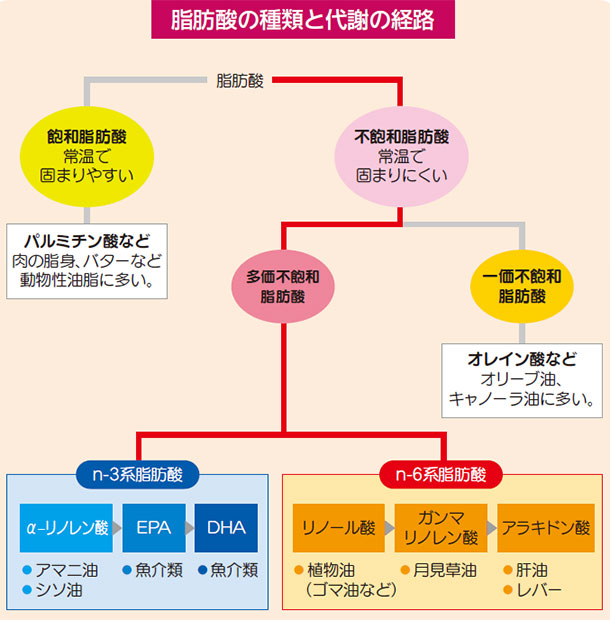

DHAやEPAは、「脂肪酸」の一種です。

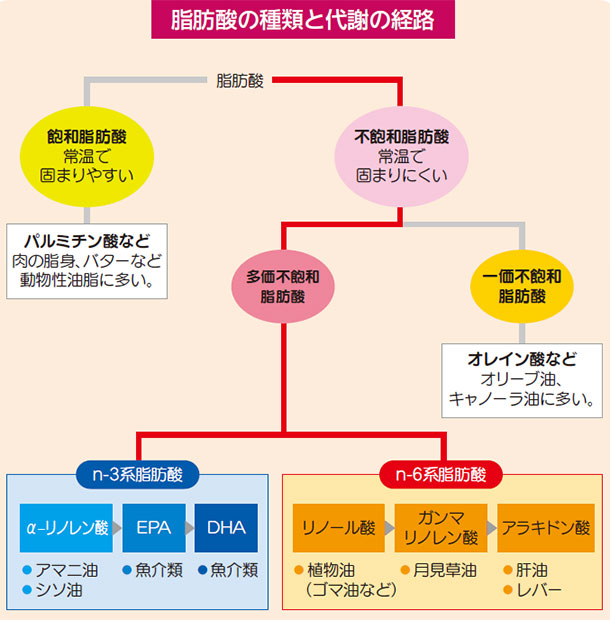

脂肪酸は「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」とに分かれます。

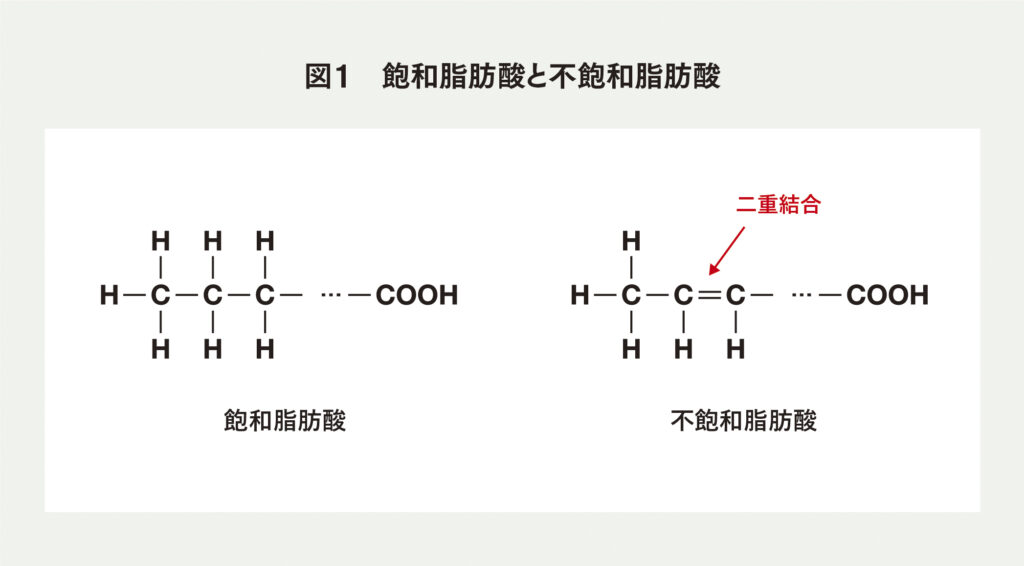

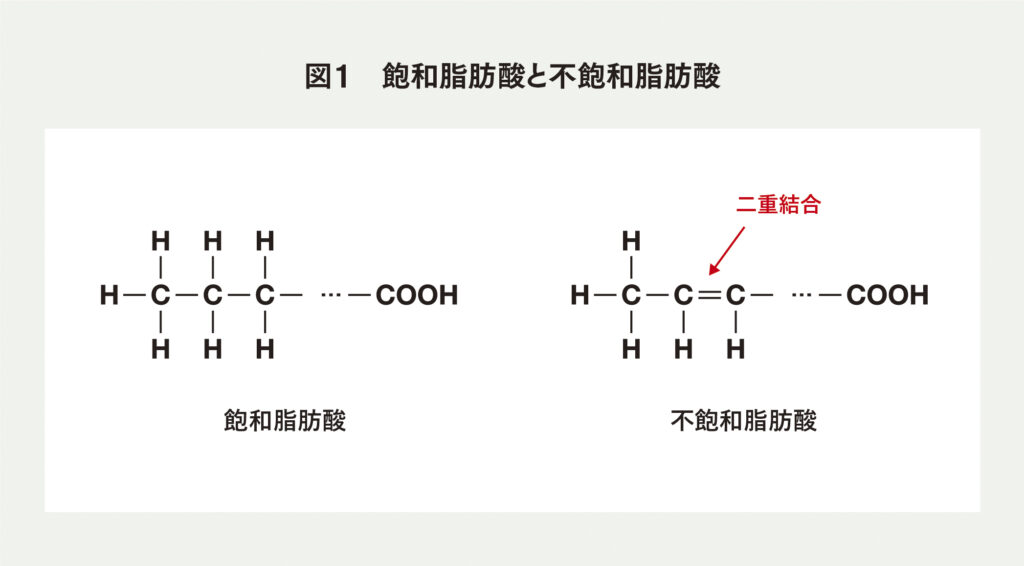

これらは炭素(C)・水素(H)・酸素(O)のみからできている「有機物」であり、それらの原子が複雑に結合することでさまざまな物質ができるのです。

そのなかで、炭素原子の二重結合が全くない脂肪酸を「飽和脂肪酸」、二重結合が存在する脂肪酸を「不飽和脂肪酸」といいます。

(出典:チーズプロフェッショナル協会 乳科学 マルド博士のミルク語り『チーズの飽和脂肪酸』)

「不飽和脂肪酸」はさらに「一価不飽和脂肪酸」と「多価不飽和脂肪酸」に分かれます。

「一価」「多価」とは、炭素原子の二重結合が「1個」「2個以上」という意味です。

そして、「多価不飽和脂肪酸」は「n-3系脂肪酸」と「n-6系脂肪酸」とに分かれます。

この多価不飽和脂肪酸は、人体では生成できない物質であるため、「必須脂肪酸」として、積極的に食材から摂取する必要があります。

(出典:健康食品のインシップ 健康コラム 『体の健康をサポート!必須脂肪酸』)

今回話題に挙げた青魚に含まれるDHAやEPAは、「n-3系脂肪酸」に属します。

所によっては、これは「オメガ3脂肪酸」とも呼ばれているので、聞き覚えがあるという方もおられるでしょう。

DHAやEPAは、脳にある神経細胞を保護・再生するという大きなはたらきがあります。

またそれにより、情報伝達がスムーズになるようにします。

ですので、青魚は受験生にとって有益な食材となります。

卵

卵も日常的に口にする身近な食材です。

卵は豊富な栄養価をもつことで、食べると多くのメリットを得られます。

これは受験生についてもいえます。

卵は受験生にとって、以下のような理由で有益です。

脳のはたらきに良い

卵の黄身の中には「レシチン」という物質が含まれています。

レシチンには、神経伝達物質の合成というはたらきがあります。

そのため、記憶力の向上や集中力の強化が期待できます。

同様に黄身の中にあるコリンという物質も、脳のはたらきを活発にします。

精神的な安定が期待できる

卵の含有成分であったレシチンのもう1つのはたらきは、自律神経のバランスを保つことにあります。

何かとストレスやプレッシャーを感じやすい受験生にとって、心を落ち着かせたり、平常心を保つ力も必要となります。それを卵によって得ることが期待できます。

小腹がすいたときに最適

家で受験勉強をしていれば、途中たとえば21時や22時頃に少し小腹が空く頃がやって来ます。

そこで食材としてはちょっとだけ食べる程度のものとしては卵が最適でしょう。

睡眠のことを考えると、それなりの量の食事を摂ると、その消化に体の器官の作業が回されてしまい、勉強のパフォーマンスが高めにくくなります。

また、卵は低カロリーですから、特に体のことを気にしがちなこの年代のお子さまにはハードルは低いでしょう。

外敵から身を守る

卵といえば、栄養価が高いのは黄身だと考える人は多いでしょう。

確かにさまざまな栄養価は黄身に含まれています。

ところが、白身にも大切な成分はあります。

それが「リゾチーム」です。

リゾチームは外から侵入してくる細菌類を殺すはたらきがあります。

このリゾチームは、私たち人間の体にも体液や組織の中に涙・唾液・鼻汁・血液といった形で存在し、外から体内に入ろうとする菌を殺して、体を守っています。

受験生として、精神的にも肉体的にも負担の大きな取り組みをしますので、少しの油断などで体調を崩しかねません。そのようなときのために、体の免疫の体制を整えましょう。

豚肉

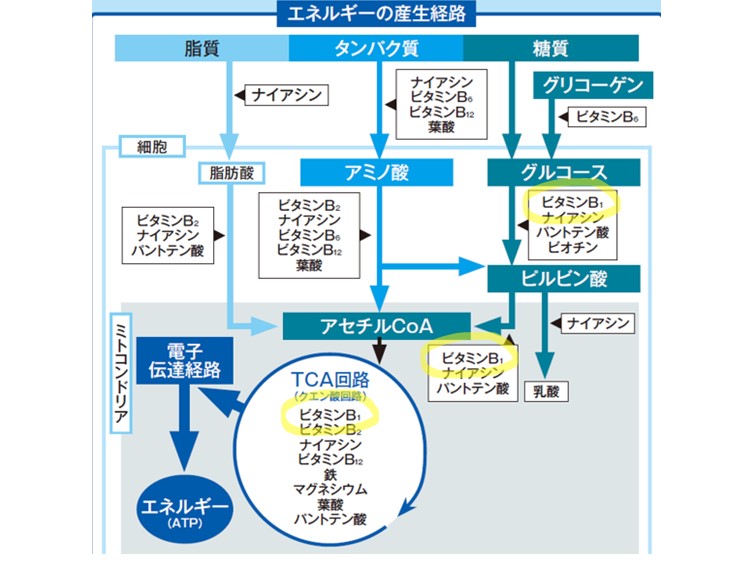

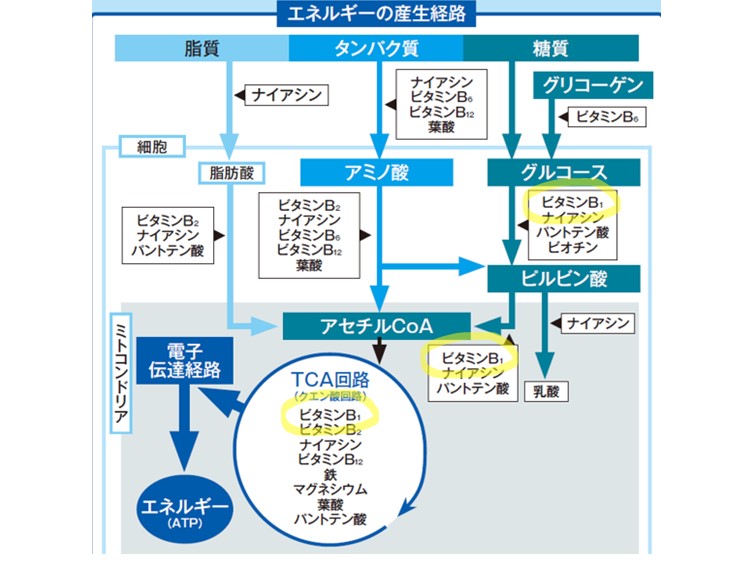

豚肉にはタンパク質を豊富に含んでいるのはもちろんのこと、ビタミンB類(B1・B6・B12など)が含まれています。

ビタミンB1は、糖質を分解してエネルギーを生産するのに、酵素反応の補助としての役割をおこなうために必要な物質です。受験勉強の際に頭を使うエネルギーのため、また部活動などで体を使っているお子さまにはエネルギー補給や疲労回復にも役立ちます。

(出典:MBF整体院 『ビタミンB1のおはなし』)

また、ビタミンB12には、以下のようなはたらきが期待できます。

- 赤血球の合成・造血作用

- 正常な神経の維持

- タンパク質代謝の1つ、細胞の生成に必要な細胞内核酸の合成

- 脳の発達を助ける

ヨーグルト

ここで述べるまでもなく、ヨーグルトは体に良いというイメージをもたれている方も多いでしょう。

事実、さまざまな研究団体によって、ヨーグルトを摂取することの有意性が明らかにされています。

ヨーグルトには消化を助け、腸内環境を整える役割があることを、皆さんならご存じでしょう。

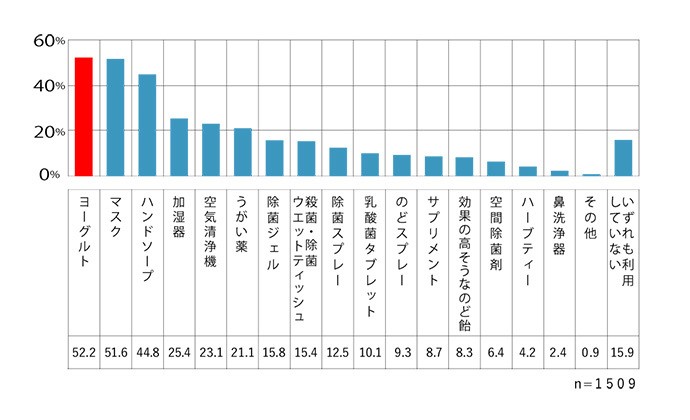

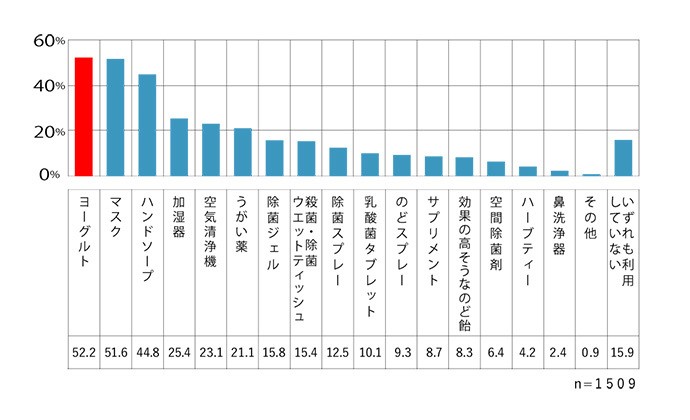

また、2018年のインターネット調査によると、親が受験に向かって行くお子さまのために健康管理面で行っていることとして、「ヨーグルトを食べさせる」がトップでした。

(出典:・受験生の母親を対象とした意識調査

・朝日新聞EduA 『約半数がヨーグルトを活用!? 受験を控えたわが子の体調管理』)

ただ、効果的な食べ方というものがありますので、ここではそれを紹介します。

乳酸菌が胃酸に分解されない食べ方をする

ヨーグルトを食べると、腸に行き渡って、健康になったというつもりの方はおられないでしょうか?

けれども、ヨーグルトを食べると、当然ながら腸に行く前に胃に到達します。

そこでは胃液が分泌されて、食べたものが分解されるのです。

ですから、ヨーグルト内の良い菌が消化されないようにすることが必要です。

そのためには、胃酸の影響を一番受けにくい食後に食べるのがベストです。

食後のデザートとしてヨーグルトを食べるのが最善です。

最も効果が出ない方法は、空腹のときにヨーグルトを食べることでしょう。

できれば朝食後と夕食後の1日2回が理想的

朝の時間は胃腸の働きが最も弱い時間であるので、朝食後のヨーグルトは効果が期待できます。

そして夕食後に食べると良いのは、次の日の精神状態を良くするには、その時間帯が適切であるためです。

かならずそうしなければならないということではありません。

ヨーグルトと組み合わせて食べると良い食材

ヨーグルトと一緒に体に良いものを食べると、その食材のもつはたらきも同時に得られるでしょう。

その食材は以下のとおりです。

- フルーツ

-

フルーツには食物繊維が含まれています。

それはヨーグルトに含まれている善玉菌(乳酸菌・ビフィズス菌など)のエサとなります。

ですから、その効果がより良く出すために、フルーツと一緒に摂るのは良い食べ方です。

コンビニではフルーツヨーグルトが販売され、手軽に買い求められますし、冷凍フルーツをスーパーで買ってきて、食べるときにヨーグルトにのせることも効果的です。

おすすめのフルーツは、食物繊維が豊富なみかんなどの柑橘類や、GI値が低いブルーベリーなどです。 - バナナ

-

善玉菌の好物はオリゴ糖です。

バナナにはオリゴ糖が豊富に含まれています。

またバナナ自体には便を柔らかくする水溶性食物繊維が多く含まれているため、便秘気味のお子さまには最適でしょう。 - はちみつ

-

はちみつも体に良いというイメージがあります。

事実、内臓機能の向上や喉の炎症を防ぎ、咳を抑えるはたらきもありますので、風邪やインフルエンザが流行りやすい季節、乾燥気味な季節にはぜひ摂取した方が良い食材といえます。

きのこ類

きのこのうち、きのこやまいたけにはβ‐グルカンという食物繊維が豊富に含まれており、免疫細胞のはたらきを活発にし、免疫力をアップさせることが知られています。

またきくらげやまいたけにはビタミンDが多いです。ビタミンDはカルシウムの吸収を促進するため、丈夫な骨や筋肉をつくるのに必要です。

さらに、えのきやエリンギにはナイアシンが含まれています。ナイアシンは糖質、脂質、たんぱく質などの消化吸収を助けるはたらきがあります。

きのこの種類によってさまざまなはたらきがありますので、バランスよく複数種類のきのこを摂るようにするとよいでしょう。

緑黄色野菜

野菜は受験に関わらず日頃から摂るべきだろうということはいうまでもありません。

ここでは、受験生のお子さまにどのようなメリットがあるのかについて取り上げます。

緑黄色野菜とよく耳にしますが、どのような野菜を緑黄色野菜と呼ぶのかについては、意外と知らないものです。

農林水産省によると、緑黄色野菜とは「原則として可食部100g当たりカロテン含量が600µg以上の野菜」と定義されており、そうでない野菜は「その他の野菜」というカテゴリーとなっています。

ただ、「その他の野菜」は緑黄色野菜のカテゴリーに入らなかったというだけで、栄養面で貧弱だということではありません。

緑黄色野菜とその他の野菜の例は以下のとおりです。

緑黄色野菜

- いんげん

- おくら

- かぼちゃ

- 小松菜

- トマト

- にんじん

- ピーマン

- ブロッコリー

- ほうれん草

- 芽キャベツ

その他の野菜

- キャベツ

- きゅうり

- ごぼう

- 大根

- たまねぎ

- トウモロコシ

- なす

- 白菜

- レタス

- レンコン

緑黄色野菜の代表的な栄養素として、β-カロテンが挙げられます。β-カロテンは体内に入り、小腸から吸収される際にビタミンAへと変換されます。非常に重要な栄養素です。

ビタミンAは皮膚や粘膜の保護、視覚に関わる色素タンパク質の生成、体の成長に大きく関わる物質です。

また緑黄色野菜にはビタミンCも豊富に含まれています。

ビタミンCはビタミンAと同様に体を維持するために必要なビタミンです。

緑黄色野菜からの鉄分の吸収を促進する役割や、コラーゲンの生成、そして体中のさまざまな反応にと、健康維持のために多岐にわたって関わっているビタミンです。

チョコレート

頭をかなり使って疲れたときに、ふとチョコレートを口にするという経験をされている方はおられるでしょう。

一般にチョコレートは記憶力や集中力をアップさせるアイテムとして知られています。

チョコレートが受験生に良い理由は以下のとおりです。

ブドウ糖を素早く脳に供給する

チョコレートはブドウ糖が豊富であり、素早く吸収され、エネルギーに置き換えられます。

勉強疲れを覚えているときは最適です。

カカオポリフェノールにより学習効果のアップ

チョコレートにはカカオポリフェノールが含まれていますが、これはBDNF(脳由来神経栄養因子)と呼ばれる脳内物質を活性化する物質です。

これにより記憶する能力が上がり、学習効果を高めます。

テオブロミンで精神効果を安定させる

カカオにはテオブロミンが含まれています。これは脳内物質であるセロトニンの分泌をうまく調整して、交感神経と副交感神経のバランスを保ち、精神面での安定やリラックス効果をもたらすことが期待できます。

また、さらにそこから疲労効果ももたらします。

ただし、チョコレートは、カロリーが高いので、たくさん食べ過ぎることがないように気をつけましょう。

まとめ

より効果的に受験勉強を進めていくためには、学習のパフォーマンスが高められており、体調面・精神面が良好である必要があるでしょう。

それを可能とするのは、ひとつは食事です。

お子さま本人は学校生活や学習で忙しく、なかなか自分の食事に注意をしたり、自分で食事の用意をすることも難しいでしょうから、親御さんがお子さまのためにできる最大のサポートではないでしょうか。

「がんばれ」と発破をかけるよりも、さりげなく夜食をお子さまに持って行ってあげることの方が、お子さまには響き、やる気を起こさせることでしょう。

お子さまへの食事に関して、この記事で発見があれば幸いです。

コメント