みらい研修生

みらい研修生なんかこのブログ、超久しぶりじゃない?

どうも7か月ぶりみたいですね。

読者の皆さんは、ブログ主が生きているのか心配されたと思いますが…

サボってしまっていてすみません(汗) ブログ主→

あっという間にもう9月に入ろうとしていますね。

9月はどのような過ごし方をしたらいいんでしょうか?

そう、とても大切な時期、それが9月です。

9月と書いて「慌ただしい」と読むんだっけ?

ねーよ!

9月は、新学期が始まり、お子さまが受験に向けて新たな一歩を踏み出す大切な時期です。お子さまの学年ごとに、この時期にすべきことと、それをサポートするために親御さんができることをまとめました。

受験は「時を活かす」ことができる人が成功します。

今日は夏休み明けである「9月」をどのような時期であるかの位置づけを説明していきます。

しかも、その方法は、学年によって異なるでしょう。

ですので、今日は学年ごとに分けて紹介をしていきます。

【高校1年生】:9月は「受験の土台」を固める時期

新学期が始まり、お子さまの高校生活も本格的にスタートしましたね。今1年生だから、「大学受験はまだ先の話」と思っていませんか?実は、高校1年生の9月は、今後の受験勉強の土台を築くとても重要な時期です。この時期をどう過ごすかで、将来の選択肢が大きく変わります。

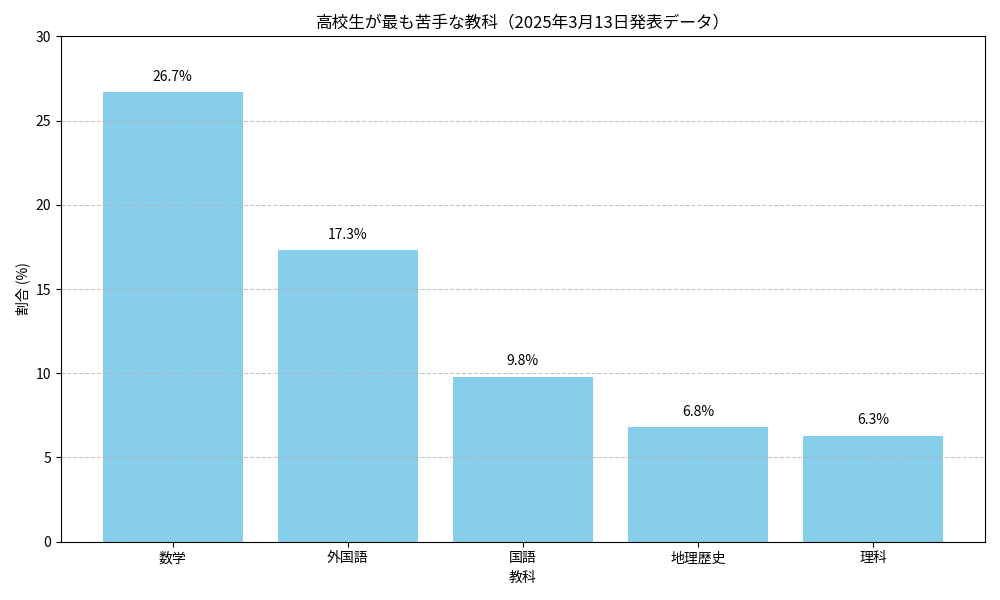

⓵苦手科目の克服に本腰を入れる

夏休み明けの定期テストや模試の結果を見て、お子さまがどの科目でつまづいているか把握しましょう。苦手な科目は放置すればするほど、後で取り戻すのが大変になります。この時期に教科書を丁寧に読み直したり、学校の先生に質問したりして、わからない部分を一つひとつなくしていくことが大切です。特に、数学や英語といった積み重ねが重要な科目は、今のうちに基礎を固めておく必要があります。

ブログ主のAI君「Manus」調べ

円グラフにし損なった…

②勉強を「習慣化」する

毎日机に向かう習慣を身につけることが、受験勉強の第一歩です。「毎日30分は単語を覚える」「寝る前に数学の問題を1問解く」など、小さな目標から始めましょう。お子さま自身が「勉強する時間」を生活の中に組み込むことで、高2、高3になったときに自然と長時間集中できるようになります。この習慣は、受験本番を乗り越えるための「体力」のようなものです。

③将来の目標を考える

「将来、何になりたい?」と聞いても、まだ答えられないお子さまも多いでしょう。それでも構いません。「どんな大学に興味がある?」「好きな教科はなに?」といった漠然とした質問でも大丈夫です。

「歴史が好きだから、歴史学を学べる大学はどんなところがあるだろう」といったように、お子さまの興味から将来の選択肢を広げるためのきっかけを探してみてください。目標があることで、日々の勉強に意味が生まれます。

1年生の間に決めておかなければならないことがあります。

それは「文系」か「理系」かという選択です。

私の中では文系と理系とに分けることにいささか抵抗感があるのですが、制度上理科や社会の科目の選択方法を決定し、2年生からその専門の科目を履修することになります。理科は主に生物か物理か(文系は生物)、社会は世界史・地理・日本史の中からの選択になりますが、最近の傾向は、これらの区別がなくなってきているということです。

高校1年生の親御さんができること

「なぜ勉強するのか」を一緒に考える

「勉強しなさい!」という言葉は、お子さまの反発心を招いてしまうこともあります。それよりも、「将来の選択肢を増やすために、今の勉強が大切なんだよ」と、お子さまの未来と勉強を結びつけて話してあげましょう。 お子さまがどんなことに興味があるのか、どんな将来を描いているのか、ぜひ親子で一緒に話す時間を作ってみてください。親が関心を持つことで、お子さまも勉強に対して前向きになれます。

親御さん自らが学ぶ意味について、何らかの答えを持っていなければ、お子さまを引っ張ることが難しいです。しかもそれはお子さまが納得できるものであればあるほど、お子さまはブレずに勉強をする習慣を獲得できるでしょう。

勉強場所の確保と見守り

お子さまが集中できる静かな勉強スペースを用意してあげましょう。また、ついついスマホやゲームに手が伸びてしまう誘惑が多い時期です。頭ごなしに叱るのではなく、「今から30分だけ集中してみない?」と、優しく声をかけてあげるのが効果的です。お子さまが頑張っている姿を見守り、応援していることを伝えてあげてください。

「親として、何かしてあげなければ」と思われる真面目な親御さんもおられると思いますが、お子さまのそばにいること自体、お子さまの安心を得ています。お子さまのフォロー役で十分です。

頑張っていることを褒める

「勉強しなさい」と伝えるのではなく、「毎日頑張って机に向かっているね」「この前のテスト、苦手だった科目が少し上がったじゃない」など、具体的な行動や小さな成長を褒めてあげましょう。 親御さんからの温かい応援や承認の言葉は、お子さまの自己肯定感を高め、「もっと頑張ろう」という前向きな気持ちを引き出す大きな力になります。

【高校2年生】:9月は「志望校の輪郭」を固める時期

新学期が始まり、受験まであと1年半。高校2年生の9月は、受験に向けた準備を本格的に始める大切な時期です。この時期に「志望校の輪郭」を固めることが、受験生となる3年生でのスムーズなスタートにつながります。

①志望校の情報を集める

今はまだ「どの大学がいいか分からない」「行きたい学部が見つからない」というお子さまも多いかもしれません。しかし、そろそろ漠然とした状態から一歩踏み出す時期です。まずは、興味のある大学のホームページを見て、どんな学部・学科があるのか、どのような理念や方法によって教育をしている大学であるのかを調べてみましょう。オープンキャンパスに参加できなかった場合は、パンフレットを取り寄せたり、オンラインの大学説明会に参加したりするのも良い方法です。

②秋の模試の目標設定

夏休みに受けた模試の結果が返却される時期です。A判定、E判定といった結果に一喜一憂するのではなく、結果を「今後の学習計画を立てるための羅針盤」として活用しましょう。例えば、「英語は文法が苦手だから、まずはここを完璧にする」「数学の点数が伸び悩んでいるから、問題集をもう一度見直す」など、具体的な目標を立てて取り組みます。

③受験科目の確認

志望校の入試科目を確認し、どの科目に力を入れるべきかを検討し始めます。得意な科目と苦手な科目を客観的に把握し、得意科目をさらに伸ばすのか、苦手科目を克服するのか、そのウエイトや分野ごとの戦略を立てることが重要です。

親御さんができること

お子さまの興味に寄り添う

「〇〇大学がいいんじゃない?」と親の希望を押し付けるのではなく、まずはお子さまが何に興味を持っているかをじっくり聞いてあげてください。お子さまが自主的に調べたり考えたりする姿勢を尊重してあげることが、モチベーションの維持につながります。

大学訪問を計画する

お子さまが興味を持っている大学があれば、秋の学校説明会やキャンパスツアーに一緒に行ってみましょう。実際に大学の雰囲気を肌で感じることで、お子さまのモチベーションがさらに高まります。また、親御さんにとっても、お子さまの進路を具体的にイメージする良い機会となります。

模試の結果を冷静に分析する

お子さまが模試の結果に落ち込んでいるときは、「今回は〇〇がよくできたね」「この科目は確実に力がついてきているよ」など、ポジティブな点を探して伝えてあげてください。模試の結果は、点数だけでなく、志望校に対する合格可能性や、具体的な弱点を示してくれる大切な情報源です。お子さまと一緒に結果を冷静に分析し、今後の対策を話し合いましょう。

ABCD判定に何かと目が行きがちですが、冷静にどういう戦略を今後施していくと戦力が上がるのかをしっかり考えて、行うべき努力を重ねていきましょう。勝てる人はそれができます。

「なぜ学ぶのか」を問いかける

受験勉強は、ただ点数を取るためのものではありません。将来の選択肢を広げ、自分の可能性を切り開くための大切なプロセスです。「将来、どんな仕事に就きたい?」「社会に出て、どんなことで人の役に立ちたい?」など、将来の話をすることで、日々の勉強が「やらされているもの」ではなく、「自分の将来のためのもの」へと変わっていきます。

【高校3年生】:9月は「総合力」を伸ばし、自信を育む時期

夏休みが終わり、いよいよ受験本番が現実味を帯びてくる9月。この時期は、ただ知識を詰め込むだけでなく、これまでの努力を「合格」という形に変えるための土台を固める、最後の追い込み期間です。お子さまは、この時期に模試の結果に一喜一憂したり、将来への不安に襲われたりするかもしれません。そんなお子さまの心を支え、力強く背中を押してあげることが、親御さんの大切な役割になります。

①志望校の過去問演習で「本番力」を磨く

過去問は、志望校からのメッセージです。どんな問題が出るのか、時間配分はどうするべきか、自分の弱点はどこにあるのかを過去問から読み解くことが大切です。ただ解くだけでなく、なぜ間違えたのか、どうすれば正解できたのかを徹底的に分析することで、合格への道筋が見えてきます。1日に解く過去問の量を決める、時間を測って取り組むなど、本番と同じ環境で練習することが何よりの力になります。

試験と呼ばれるものは何でも、解いて終わりということではありません。何度も見直して、解いて使い倒してください。

②苦手分野を徹底的に潰し、「穴」をなくす

これまでの模試や過去問を振り返り、何度も間違える単元や、知識が曖昧な分野はありませんか? 9月は、そんな「苦手」に正面から向き合い、一つひとつ克服する最後のチャンスです。基礎に戻って教科書を読み直したり、問題集を解き直したりして、自分の知識に「穴」がないかを確認しましょう。この時期に苦手分野をなくしておけば、直前期に焦ることがありません。

これは単純に確率の問題だよね。解けない項目を減らすことが、解けない確率を下げる、つまり得点化につながるわけだよね。

そればかりでなく、解けない場所を潰せたら、出題されては困るところが少ない分、精神的にも安定できるね。ただでさえ大きなプレッシャーの中で受けるのが大学入試だからね、これは大きいことだよ。

③生活リズムを整え、万全の体調で臨む

どんなに勉強を頑張っても、体調を崩してしまっては元も子もありません。特に9月は、夏の疲れが出てくる頃です。十分な睡眠時間を確保し、栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。また、規則正しい生活リズムを保つことも重要です。朝起きてすぐに勉強を始めるなど、本番と同じ時間に頭が働くように調整することで、入試当日、最高のパフォーマンスを発揮できます。

私の教員時代に、当時の学校内でのエース級の生徒が、試験の時に風邪をひいてしまい、力を出せずに試験では散々だったということがありました。長い間その日のために努力してきたことが簡単にひっくり返されるわけですから、健康第一はぜひ!

親御さんができること

安心できる「居場所」と「食事」を提供する

お子さまは、プレッシャーと戦いながら毎日を過ごしています。家に帰ってきたときくらい、ホッと一息つけるような穏やかな環境を整えてあげてください。「お帰り」と温かく迎え、安心して過ごせる場所があるだけで、お子さまは気持ちをリセットできます。また、集中力を高めるためには、栄養のある食事が欠かせません。お子さまの好きなものを食卓に並べてあげることも、大切な応援の一つです。

過度なプレッシャーを与えず、見守る

「頑張って」「勉強しなさい」といった言葉は、お子さまを追い詰めてしまうことがあります。お子さまは、自分が一番頑張らなければならないことを理解しています。言葉ではなく、「いつも応援しているよ」「何かあったら頼ってね」という姿勢で見守ってあげましょう。お子さまの不安や悩みに耳を傾け、「一人ではない」という安心感を与えてあげてください。

出願や手続きを一緒に確認する

願書の準備や出願手続きは、想像以上に煩雑です。大学によって提出書類や締め切りが異なります。お子さま任せにせず、一緒にスケジュールを管理し、手続きに漏れがないか確認してあげましょう。親御さんが手続きをサポートすることで、お子さまは勉強に集中することができます。

最後に:親御さんの温かい応援が、お子さまの力になります

大学受験は、長い道のりです。お子さまは、この時期にたくさんの不安やプレッシャーを感じることでしょう。

そんなとき、一番の味方でいてくれる親御さんの存在が、何よりも大きな支えになります。

「勉強しなさい」と口で言うのではなく、「いつでも味方だよ」という姿勢で、そっと見守ってあげてください。日々の食事や体調管理、時には話を聞いてあげること。そうした温かいサポート一つひとつが、お子さまの心の安定と、学習へのモチベーションにつながります。

9月は、お子さまの成長を間近で見守り、共に歩んでいくための大切な時期です。

この記事が、お子さまの受験をサポートする上で少しでもお役に立てれば幸いです。一緒に頑張りましょう。

コメント